从马小军的一泡尿浇熄了父亲勋章上的火,到高喊着“你行!你上!”的“虎爸”郎国任,姜文拍“爹”上瘾了。

你的爸爸才不是什么“老东西” !姜文电影里的爸爸形象经历了几次转变,每一次转变都应和着中国社会转型的节拍。

在创作早期,上映于1994年的电影《阳光灿烂的日子》中,马小军用一泡尿浇灭了父亲军功章上的火焰,这一极具象征性的镜头诉说着特殊年代里“父亲们”的普遍遭遇。有人说这是姜文的“弑父”,就像希腊神话里俄狄浦斯王,通过杀死父亲稳固了自己的权力。

△《阳光灿烂的日子》剧照,整日无所事事,还到处惹事的马小军。

这种“弑父”冲动在2007年上映的《太阳照常升起》中达到了极致。红土地上长大的小伙子李东方的父亲仅仅以一张被剪掉脑袋的照片和“阿辽莎”的化名出现,他从未现身,但却贯穿影片始终。电影里,“疯妈”一次次出走,又被儿子一次次找到,儿子找妈过程的荒诞和冗长将历史的创伤投射在儿子身上,而李东方最终的死则宣告了从父亲到儿子精神承继的断裂。

.jpg)

△《太阳照常升起》剧照,李东方最后死了。

进入“三部曲”(《让子弹飞》《一步之遥》《邪不压正》)时期,姜文开始探索“父亲”的复杂性。2018年上映的电影《邪不压正》里的李天然一度陷入了认谁做爹的困境里,他的三位父亲分别代表着不同的价值体系:被日本人杀害的师父象征着封建传统的脆弱;美国医生亨德勒表面上是李天然的保护者,信奉着一套以强调法律与理性的西方价值观,可关键时刻就掉链子;而蓝青峰则以实际上李天然成长的资助者身份出现,他并不急于“认儿子”,他寄托在李天然身上有着更高的追求,这背后是一种典型的东方伦理:民族大义高于个人情感。临终前,蓝青峰对“儿子”李天然说让他去找个自己的儿子,由此完成了姜文电影里“父亲”形象的转变:儿子不再需要“弑父”,他可以继承父亲的精神。

△《邪不压正》海报,李天然(左)和“爸爸”蓝青峰。

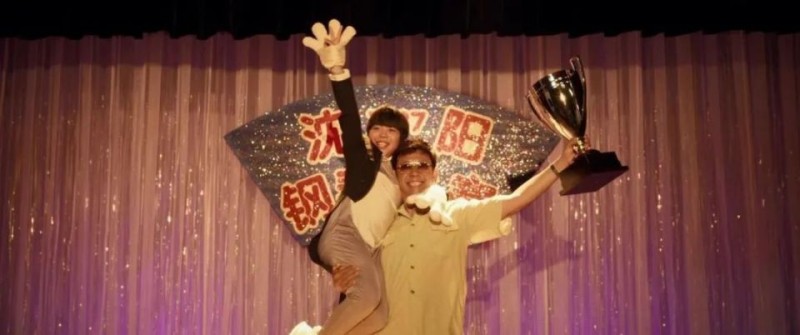

这种转变在刚刚上映的新片《你行!你上!》中完成了诠释的闭环,姜文扮演的天才钢琴家的爸爸郎国任以“爹王”的形象登场。这一次不是长枪短炮、飞檐走壁的抗战戏,而是天马行空的父子奇兵。老爸用扫帚承包筒子楼的厕所,用韭菜盒子收买洋邻居,种种看起来荒诞的行为,将上世纪80年代到90年代出生的孩子们熟悉的“望子成龙”“父爱如山”具象化了。

今年创造了中国影史票房纪录的动画电影《哪吒之魔童闹海》也重新解构了我们民族心理意义上的父亲——那个强迫儿子谢罪从而导致哪吒自尽的李靖,在新一代动画人眼里变成了有点“妻管严”,做事板正却不失慈爱的父亲。在这里,姜文镜头下的“父亲们”和饺子笔下的李靖在形象上重叠了。

△《哪吒之魔童闹海》中既疼爱老婆也爱护儿子的李靖。

时代不同了。姜文电影中的父亲形象从儿子的对立面转变为兼具缺陷与魅力的共同体。电影里郎国任的“爹味”引发了大量的讨论,既批判其“老登”式(起源于东北话俗语,意为“老东西”,最初指行为不太正经的中老年男性)的专制,又感动爸爸全身心的奉献,它触及了当代中国人的某种心理——既渴望挣脱束缚,又怀念在飞速发展的时代中得到明确的精神指引。这种矛盾在电影的高潮中得到了诗意的和解:当郎朗悬吊在空中弹奏《保卫黄河》时,众人的合唱震动了群楼,严厉父亲训导下长久的压抑升华为集体精神的强烈共鸣。

在大时代中,只有将个人命运融入到时代的潮流中,小我的伤痛才能获得终极治愈。

望子成龙一种作为时代的记忆望子成龙,不仅是中国现代的教育模式,它还贯穿于漫长的历史长河中,是农耕民族对社会稳固关系的一种权力想象与寄托。旧社会,它是棍棒教育和科举考试;当代,它是数不尽的辅导班和特长培训。

郎朗从一个和音乐压根搭不着边的普通孩子到国际知名钢琴家,这一段成长的奇迹,就是在经济飞速发展时期普通人对于改变自身命运的一次“应试搏命”。

△《你行!你上!》剧照。

十年寒窗,姜文对郎朗父子关系的呈现始终在控制与解放的博弈中展开。相较于姜文早期作品中儿子对父亲的激进反抗,《你行!你上!》展现了中国式父子特有的和解智慧。

郎朗在美国克鲁兹音乐学院对父亲的那次反抗极具历史意义——当郎国任要求儿子在同学面前表演时,郎朗以从未有过的坚定说了“不”。耐人寻味的是,这次反抗并没有导致关系破裂,反而促成父子相处的新时期:父亲切除长了17年的肿瘤,这颗肿瘤象征着爸爸对儿子的执念。儿子则在拉维尼亚音乐节上,因父亲缺席时的六神无主,最终理解了自己对父亲的依恋。

父与子这种渴望分离又相互依存的关系,恰似中国在现代化进程中对传统的再发现:只有在远离“父亲”时才懂得“父亲”的价值,只有在挣脱传统后才明白传统的力量所在。

△《你行!你上!》中20世纪80年代的标准家庭模式:一家三口。

也许,当代人已经不需要“望子成龙”了,它作为一种上世纪80年代到90年代出生的人们的集体回忆,已经被永远地淹没在新时代的序曲中。经济繁荣必然会带来社会稳定,人们不再需要迫切地寻找改变命运的严苛手段,每个人可以根据自己的实际能力获得社会中的位置。这也为“父子”之间的和解提供了可能。

“爹”们的博弈姜文电影里的“爹”不只是爹,这已经是不言而喻的结论了。

《你行!你上!》中郎朗用钢琴折服世界之路,就好像中国从改革开放到民族复兴的征程。影片中几位导师都特色鲜明:启蒙老师是对传统的批判继承;欧亚老师(这名字就差贴观众脸上,怕你不知道他要说谁)的徒弟纷纷“叛变”,暗示霸权不能带来稳定和团结;葛优饰演的王子曰老师顶着爱因斯坦的发型登场,他告诫郎朗“跟着父亲成不了大师”,就是鼓吹“只有融入西方体系才能进步”。而郎国任那句“我才是总设计师!你们都是临时工”的怒吼,则是捍卫自己独立自主发展道路的宣言。

△《你行!你上!》剧照。

这种隐喻在《邪不压正》中已初具雏形。这是一个李天然到处“认爹”的故事,而三位“父亲”构成了文化认同的三个方向:封建传统、西方庇护和革命,最终,蓝青峰利用李天然的复仇实现了民族救赎。影片结尾,蓝青峰要求李天然“去找个儿子”,就是要将革命火种传递给新生代,只有这样才能避免民族精神传承的中断。

大国博弈,最终靠的还是自身的硬实力,这种实力深深植根于民族之魂里。

敢问“爹”在何方?一千个人眼里就有一千个哈姆雷特,创作者交出作品,怎么理解看观众。姜文的“爹味”电影或许将继续引发争议,但它的存在本身已成为中国文化自信的注脚——当中国电影能从容审视“父亲”的光荣与伤痕,这个民族才真正走出了历史的轮回迷宫。

△ 《你行!你上!》预告片截图。

当你觉得不爽,还在为世界的不公鸣不平,那么你就不需要满世界“认爹”了。

爸爸去哪儿?不重要!路在脚下,你就是爹,可以做自己的主,可以创造自己的天花板!

出品/广州日报媒重点实验室

文/赵小满(文章仅代表作者个人观点)

广州日报新花城编辑:赵小满