一家管理规模超千亿元的中型公募,悄然按下了自有APP的暂停键。7月下旬,平安基金发布的一则APP业务迁移公告引发行业关注。这份看似常规的通知背后,透露出中小公募在渠道布局上的深刻变革,从自建阵地到拥抱流量生态,从重资产投入到轻运营转型。这并非孤立事件,据不完全统计,近三年,已有20余家公募基金终止或暂停App运营,一场关于直销渠道的“瘦身运动”正在行业蔓延。

从App到微信生态

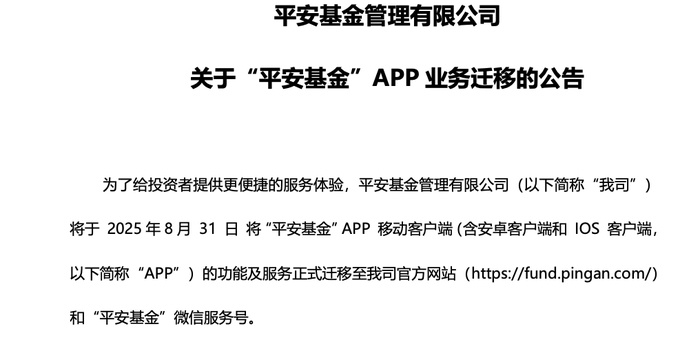

“为了给投资者提供更便捷的服务体验,平安基金管理有限公司将于2025年8月31日将‘平安基金’App移动客户端(含安卓客户端和IOS客户端,以下简称‘App’)的功能及服务正式迁移至我司官方网站(https://fund.pingan.com/)和‘平安基金’微信服务号。”近日,平安基金发布“App业务迁移的公告”,这份公告虽未明说“关停”,但已指引投资者登录公司官方网站或在微信内搜索“平安基金”微信服务号,使用App同一账户信息,办理基金开户、交易和查询等相关业务。还提示将暂停App的运营及维护服务,如有恢复运营计划,将另行通知。

平安基金成立于2011年,总部位于深圳,注册资本金13亿元人民币。目前,平安基金有3家股东,分别为平安信托有限责任公司、大华资产管理有限公司、三亚盈湾旅业有限公司。平安基金业务范围涵盖公募基金管理业务、资本市场专户管理业务,并通过旗下全资子公司“深圳平安汇通投资管理有限公司”开展私募资产管理业务和ABS业务。公司实际控制人平安集团,作为平安集团投资板块的重要成员,平安基金建立了固收、权益、指数、资产配置、ABS、专户六大业务板块,累计为超过1亿的个人投资者和机构投资者提供专业、全面的资产管理服务。

从业务结构看,这次调整并非偶然。截至2025年二季度末,其管理规模6602亿元,居行业中游偏上。然而,其中4037亿元为货币基金,占比超过六成,“平安日增利A”单只规模就高达2009亿元。换句话说,公司真正的“长尾个人客户”占比并不高,App的用武之地被天然压缩。

集体转向理性收缩

平安基金的选择,实则是中小公募集体转向的缩影。

回溯2015年前后,随着浪潮席卷金融业,基金公司掀起App开发热潮。彼时,“得App者得直销”的口号盛行,部分公司甚至将App用户数纳入考核KPI。

转折点出现在2019年。信达澳亚基金当年9月宣布终止“信达慧理财”App运营,此后,退场名单逐年拉长。2022年有方正富邦、英大基金等5家基金公司宣布暂停或终止运营维护App。2023年增至十余家,2025年过半,已有国寿安保、前海开源等至少5家加入。

这场退潮呈现出明显的规模特征。已关停App的公募中,中小管理规模的占比较高,也有较大规模的基金公司停止运营App。最新案例中,国寿安保基金的决策颇具代表性。国寿安保基金官网显示,公司成立于2013年10月,大股东是资管(持股85.03%),是一家典型的保险系公募。在今年3月终止App运营时,管理规模已超3000亿元。

成本账与流量困局

做一个能用的App不难,难的是让它产生价值。一款合规的基金App,从备案、认证,到基础功能开发,叠加后续每年的服务器租赁、安全维护、版本迭代等费用,若要添加智能投顾等进阶功能,成本还要翻倍,而流量获取难度增加更让中小公司望而却步。同时,渠道替代方案的成熟加速了App的退场。

行业生态的变化也在重塑渠道逻辑。随着银行、券商等代销机构数字化升级,以及蚂蚁、天天基金等平台的流量比较下,中小公募的自有App很难形成差异化优势。

中国证券投资基金业协会公布的2024年下半年基金销售机构公募基金销售保有规模百强名单显示,前三名分别为蚂蚁基金、、天天基金,蚂蚁基金以7388亿元的权益基金保有规模遥遥领先,比第二名招商银行4105亿元的规模高出八成,是第三名天天基金的两倍多。与其在红海中挣扎,不如把资源集中到产品业绩和机构服务上。这场App退场潮,其实是公募行业精细化发展的必然。当流量红利褪去,如何在有限资源下实现效能最大化,将成为考验每家基金公司的新课题。

记者:刘瑾阳 编辑:孙菲菲 校对:李莉