“先生”作为现代中国称谓体系的核心概念之一,在日常社会交际中起到重要作用。颇为吊诡的是,对于这一使用频率如此高的概念,其确切内涵却存在巨大争议。一方面,大众将“先生”概念视作“男性”专有称谓,并认为此乃不言自明的“常识”;另一方面,在一些正式场合,“先生”成为部分杰出女性的称谓。由此常常引起社会上的轩然大波:男性天然可称“先生”,而女性只有杰出者才有资格称“先生”,这岂不是性别不平等的重要例证?

既有研究多从语言学角度进行探讨,但对于“女性称先生”的历史发展脉络却缺乏系统梳理和研究。有鉴于此,本文意欲从概念史和性别视域出发,梳理“先生”概念传统和近代中不同的发展路径及其演变的内在理路,辨析近代“先生”概念在跨语际实践中与英文“mister”之间的复杂关联。

“女子称先生者,古已有之”

在汉语称谓体系中,“先生”概念的产生和发展有着数千年的悠久历史。“先生”概念在先秦时期就已产生“首生”“父兄”“学士年长者”“老人教学者”等核心含义。根据《汉语大词典》统计,到目前为止,“先生”概念的主要含义有:

ntent="t" style="color:#4f4f4f;font-size:14px">ntent="t" style="color:rgb(255, 41, 65)">1. ntent="t">始生子

ntent="t" style="color:#4f4f4f;font-size:14px">ntent="t" style="color:rgb(255, 41, 65)">2. ntent="t">称父兄

ntent="t" style="color:#4f4f4f;font-size:14px">ntent="t" style="color:rgb(255, 41, 65)">3. ntent="t">称年长有学问的人

ntent="t" style="color:#4f4f4f;font-size:14px">ntent="t" style="color:rgb(255, 41, 65)">4. ntent="t">称老师

ntent="t" style="color:#4f4f4f;font-size:14px">ntent="t" style="color:rgb(255, 41, 65)">5. ntent="t">称先祖

ntent="t" style="color:#4f4f4f;font-size:14px">ntent="t" style="color:rgb(255, 41, 65)">6. ntent="t">称致仕者

ntent="t" style="color:#4f4f4f;font-size:14px">ntent="t" style="color:rgb(255, 41, 65)">7. ntent="t">文人学者的通称

ntent="t" style="color:#4f4f4f;font-size:14px">ntent="t" style="color:rgb(255, 41, 65)">8.ntent="t"> 称道士

ntent="t" style="color:#4f4f4f;font-size:14px">ntent="t" style="color:rgb(255, 41, 65)">9.ntent="t"> 旧时称相面、卜卦、卖唱、行医、看风水等为职业的人

ntent="t" style="color:#4f4f4f;font-size:14px">ntent="t" style="color:rgb(255, 41, 65)">1ntent="t" style="color:rgb(255, 41, 65)">0.ntent="t"> 称妓女

ntent="t" style="color:#4f4f4f;font-size:14px">ntent="t" style="color:rgb(255, 41, 65)">11.ntent="t"> 旧时称担任文书或管理职事的人

ntent="t" style="color:#4f4f4f;font-size:14px">ntent="t" style="color:rgb(255, 41, 65)">12. ntent="t">妻称丈夫

ntent="t" style="color:#4f4f4f;font-size:14px">ntent="t" style="color:rgb(255, 41, 65)">13. ntent="t">一般人之间的通称

ntent="t" style="color:#4f4f4f;font-size:14px">ntent="t" style="color:rgb(255, 41, 65)">14.ntent="t"> 用以称地区或行业中具有代表性的男子

显然,随着时代递嬗,不同的衍生含义纷纷附着在“先生”概念谱系之中。与此同时,因社会使用频率的日益下降,部分含义逐步消解,最终消失在历史长河中。

若从性别的视角出发则可发现,“先生”概念最初的“首生”含义,主要指时间上的先后,而非性别层面的区隔。这也是民国之际部分女性知识分子倾向于将“先生”作为自己称谓的重要原因,“先生两字最好,就那字义上讲,就没有什么男女分别”。此外,除“父兄”“丈夫”之外,“先生”概念的其他含义往往也与性别无涉。

那么,在传统中国的语境中,是否存在女性称“先生”的案例?这些案例是否仅是个例?它们是否能够代表当时社会的普遍状态?要梳理并探讨上述问题,就不得不以“先生”概念下列含义为中心,系统梳理中国女性称“先生”的案例及其产生的历史情境。

ntent="t" style="font-size:18px">(1)老师

传统“先生”概念的主要含义之一为“老师”。称男性老师为“先生”的例子兹不赘述。而称女性老师为“先生”存在诸多史例。如《新唐书》记载宋若昭事迹:

ntent="t" style="color:#4f4f4f;font-size:14px">ntent="t">穆宗以若昭尤通练,拜尚宫,嗣若莘所职。历宪、穆、敬三朝,皆呼先生,后妃与诸王、主率以师礼见。

宋若昭乃唐代宋廷芬之女,唐宪宗、穆宗、敬宗皆称之为“先生”。显然,女性是否可被称为“先生”,在此案例中与性别身份并无关联。

在明清时期的乡村还存在一些女塾师,人们往往以“女先生”称之。从此例可知,称女性教师为“先生”并非上层社会的个例,在乡土社会的人际交往实践中也是广泛存在的。人们往往使用“先生”“女先生”“姓氏+先生”称呼女性教师。

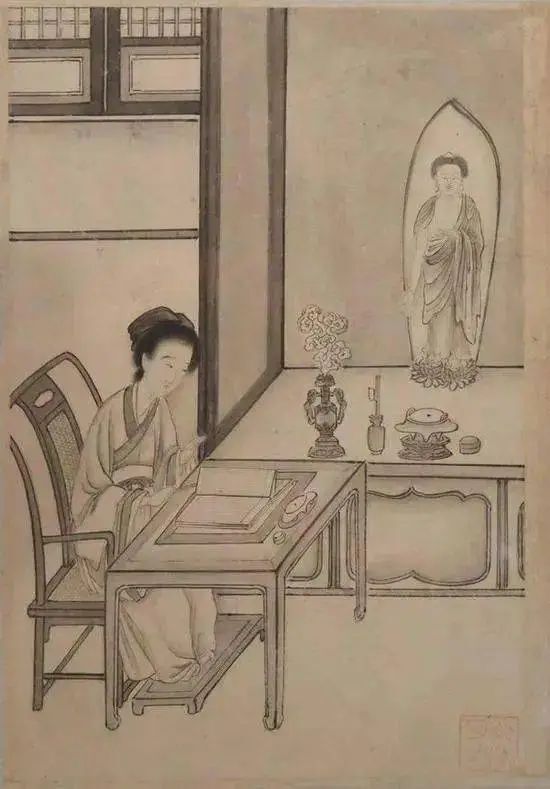

黄媛介仕女图册

ntent="t" style="font-size:18px">(2)医生

“先生”在部分方言中是医生的称呼。宋人周守忠在《历代名医蒙求》中记录了一位被乡人称为“女先生”的女医生:

ntent="t" style="color:#4f4f4f;font-size:14px">ntent="t">相妻方氏,明识人也,亦精幼科。……计所全活,岁不下千人,遂致道路啧啧,有“女先生胜男先生”之称。

ntent="t" style="color:#4f4f4f;font-size:14px">

ntent="t" style="color:#4f4f4f;font-size:14px">

ntent="t" style="color:#4f4f4f;font-size:14px">

这一则史料中称男医生为“男先生”,称女医生为“女先生”。它主要反映两个层面的问题:其一,“先生”作为医生称谓,在实际使用过程中并未考虑性别因素;其二,“性别+先生”的称谓模式男女皆可使用。

自宋至近代,中国社会一直存在称呼女性医生为“女先生”“先生”的情况。

ntent="t" style="font-size:18px">(3)道士

以“先生”称道士,早在东晋之际就已存在。道教典籍称:“先生位重,不可妄称,鬼神不承奉,以天考考人。夫先生者,道士也。”而道士称“先生”者,同样无性别之分。

即使在近代社会,依然存在会道门组织中的女性称“先生”的案例。例如,在一贯道中,“未敬礼前,不算正式入道,直称其名。敬礼后,不论男女均称先生”。

影视剧《大宋北斗司》中女道士德妙造型

ntent="t" style="font-size:18px">(4)算命先生、占卜先生

称呼以算命、占卜为业者为“先生”,源流甚久。女性占卜者称“先生”的案例也并不少。例如,《西游记》中描绘孙悟空占算的场景:“你看他手里不住的摇,口里不住的念道:‘周易文王、孔子圣人、桃花女先生、鬼谷子先生。’”其中的“桃花女先生”即指桃花女。

直至改革开放后,还存在以“女先生”指代女性算命、占卜者的情况。称占卜者为“先生”同样不存在性别区分。

ntent="t" style="font-size:18px">(5)女说书、女弹词

旧时对于评弹艺人,俗称“说书先生”,对于女说书、女弹词,亦称“先生”或“女先生”。《红楼梦》中有:“女先儿回说:‘倒有一段新书,是残唐五代的故事。’”其中的“女先儿”即是“女先生”。此类称谓在晚清之际更为普遍。

ntent="t" style="font-size:18px">(6)妓女

称妓女为“先生”的用法常见于晚清民国时期的文献。《字林沪报》在1893年有报道称:

ntent="t" style="color:#4f4f4f;font-size:14px">ntent="t">至于歌妓则公然称之曰先生,而狎客之媚妓者,又不第以先生目之,而竟称之曰某翁。

ntent="t" style="color:#4f4f4f;font-size:14px">

ntent="t" style="color:#4f4f4f;font-size:14px">

ntent="t" style="color:#4f4f4f;font-size:14px">

直至民国之际,此风依然存续。据民国报人包天笑称:“堂子里他们决不以称女人先生为特异。因为他们的制度,也是称女人为先生的,又分出什么大先生、小先生、尖先生之类。”

上述“先生”概念的诸多含义,除“妓女”这一含义外,无论是老师、道士、医生、占卜先生、说书先生等,皆男女通用。那么,是否存在将“先生”视作男性专属物的例证?答案是肯定的。笔者耳目所及,有下列两例较为典型。

其一,南宋时期秦桧之妻王氏自称“冲真先生”,王佐驳之曰:“妾妇安得此称!”王佐因秦桧之妻的性别身份,对她是否有资格称“先生”表示强烈质疑。但关键问题是,王氏的“冲真先生”乃皇帝亲自颁赐的“道冠师号”。如前文所述,宋代政府还有赐予女道士“虚无自然先生”道号的记载。质而言之,性别并非政府赐予“××先生”称号最核心因素。王氏最终被剥夺“冲真先生”之号,南宋初年的高层政治斗争或许比性别身份更为关键。

其二,晚清之际,“湖上稚云”在《书说书女先生合传后》一文中称:“盖先之云者,长老之称也;生之云者,男子之谓也。”此处强调“先生”之“生”,乃男性之义,由此视“先生”概念为男性独有的称谓。不过,此文叙述的主体就是被称作“女先生”的女性说书人!

以上两例皆反映了一个核心问题:尽管部分士人强调女性不能称“先生”,但这恰恰又证实了古代社会存在女性称“先生”的具体实践。

综上可知,传统中国的语言实践中,“先生”概念并非男性独享的话语空间,它在性别层面具有广泛的包容性。特别是在老师、医生、道士、占卜者、说书人等职业中,无论男女,皆可使用“先生”之称。毋需否认,由于古代社会中老师、医生、道士等职业,男性从业比例高,在浩瀚无垠的古代文献中,留存下大量男性称“先生”的案例,部分士人或由此产生“妾妇安得此称”的错觉,试图强行将“先生”和“男性”之间建立起关联。不过,这一认知并不符合历史实际,更未受到社会的普遍认同并付诸具体的语言实践。进而言之,在古代中国,男女两性身处不同的公私空间,也相应存在不同的社会规范和话语场域,女性称“先生”或许在部分职业领域或私人空间广泛使用,不过一旦进入公共话语空间,它在某种程度上给“约定俗成”的语言惯习带来冲击与威胁,这或许正是女性称“先生”引起部分士人不满的原因之一。

民国之际

女性称“先生”的进一步发展

在民国建立之前,女性称“先生”存在一定的职业局限。而男性可使用“先生”作为日常交际过程中的一般尊称,这种使用方法一般较少覆盖到女性群体。1912年之后这一情况出现了根本性的变化,“先生”作为对女性的一般尊称逐渐走入国人的日常交际之中。

推动这一变化的关键性制度文件是1912年南京临时政府颁布的《临时大总统令内政部通知各官署革除前清官厅称呼文》。在该法令中,孙中山要求革除前清官厅中的“大人”“老爷”等称谓,以“先生”和“君”两种称谓取而代之:

ntent="t" style="color:#4f4f4f;font-size:14px">ntent="t">查前清官厅,视官等之高下,有大人、老爷等名称,受之者增惭,施之者失体,义无取焉。光复以后,闻中央地方各官厅,漫不加察,仍沿旧称,殊为共和政治之玷,嗣后各官厅人员相称,咸以官职,民间普通称呼则曰先生,曰君,不得再沿前清官厅恶称。

ntent="t" style="color:#4f4f4f;font-size:14px">

ntent="t" style="color:#4f4f4f;font-size:14px">

ntent="t" style="color:#4f4f4f;font-size:14px">

当国家政体从“君国”向“民国”跃进之际,称谓革命也被纳入新政权关注的重心。“老爷”“大人”等称谓因“盛行于官僚社会,显然分着尊卑的阶级”而被政府摒弃。“先生”和“君”两大称谓因其内在的相对平等性,被南京临时政府赋予了合法地位。袁世凯当政之际,曾短暂恢复清代官场称谓,禁止互称“先生”。在这一历史背景下,“先生”和“共和”深度绑定,社会上甚至有“共和先生”和“专制老爷”的戏称。这反映了民初国人在“先生”概念上赋予了政治平等的时代含义。

不过,南京临时政府的相关法令并未指明“先生”和“君”所使用的性别范围,而是将两者视作“民间普通称呼”。那么,“先生”作为通称可以涵盖女性还是仅仅指代男性群体呢?

1918年,刘哲庐观察到:

ntent="t" style="color:#4f4f4f;font-size:14px">ntent="t">惟近日女界每多以先生相称者,此系共和告成一种普通之词,亦颇通用。

ntent="t" style="color:#4f4f4f;font-size:14px">

ntent="t" style="color:#4f4f4f;font-size:14px">

ntent="t" style="color:#4f4f4f;font-size:14px">

在这里,女性称“先生”的含义,已经不再仅局限于过去的教师、医生、道士、占卜者、说书人、妓女等,而变成可以指代包括全体女性和男性在内的社会通称。“先生”概念中所蕴含的性别平等,在民国初年的共和潮流中日益滋长,与共和体制背后的政治平等同频共振,政府在通过称谓革命改造国民的同时,也从性别层面不断拓宽“先生”概念的性别所指。

如果说辛亥革命之后“女界每多以先生相称”乃共和政体下政治平等之风激荡的新生事物,那么新文化运动以及由此产生的性别平等社会风潮,则进一步推动了女性称“先生”在社会中广泛传播。

人们将女性称“先生”赋予了男女平权和女性独立的时代含义:

ntent="t" style="color:#4f4f4f;font-size:14px">ntent="t">在现代中国,抹煞丈夫的姓名,正足以表示她的独立性,再在她处女姓名之后,殿上一个先生的字样,于是乎她在社会上,便完全与男子平等了。

ntent="t" style="color:#4f4f4f;font-size:14px">

ntent="t" style="color:#4f4f4f;font-size:14px">

ntent="t" style="color:#4f4f4f;font-size:14px">

由此,不同性别在称谓层面的统一,被视作性别平等的关键标志。

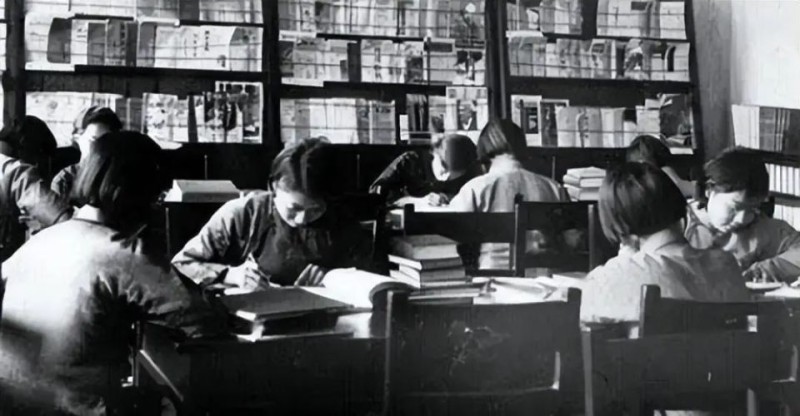

民国知识女性

不过,尽管民国时期政府高唱以“先生”取代“大人”“老爷”,但实际效用则并不理想。有鉴于此,1934年南京国民政府内政部颁布一则通令,要求取缔腐化称谓:

ntent="t" style="color:#4f4f4f;font-size:14px">ntent="t" style="color:rgb(0, 0, 0)">嗣后有官职称其官职,无官职者,一律称先生,不准再用旧日老爷、太太、少爷、小姐腐化之称谓。

ntent="t" style="color:#4f4f4f;font-size:14px">

ntent="t" style="color:#4f4f4f;font-size:14px">

ntent="t" style="color:#4f4f4f;font-size:14px">

这则通令反映了南京国民政府高层对于社会称谓的认知。从“先生”概念变迁的角度而言,这则通令虽与1912年南京临时政府的政令一脉相承,但也具有其独特的关键意义。首先,这则通令不再提及“君”这一称谓,由此可见,在与“君”的较量中,“先生”占据上风,并成为政府指定的唯一合法称谓。其次,这则通令取缔“老爷、太太、少爷、小姐”而一律改为“先生”。“老爷”“少爷”乃男性称谓,“太太”“小姐”乃女性称谓,政府却不分性别一律改为“先生”。由此可知,政府首次官方确定了作为全体公民通称“先生”概念,并无性别之分。

此后,社会上使用不分男女皆称“先生”的情况愈发普遍。不过,在实际使用过程中,以“先生”称呼女性往往还存在一定限制。其限定性主要集中在以下两点:

第一,“先生”主要用来称呼未婚或无丈夫的女性。

第二,主要称呼知识阶层或新式女性。

电视剧《围城》里的知识女性

无须讳言,民国时期也广泛存在着反对女性称“先生”的舆论,其反对理由如下。

其一,女性本已存在“小姐”“太太”“夫人”等称谓,无须再增加新的称谓。

其二,妓女称“先生”,故而称女性为“先生”是不尊重。

其三,日常使用中存在不便,特别是亲子关系中。

其四,“先生”为男性之通称,不宜用于女性。